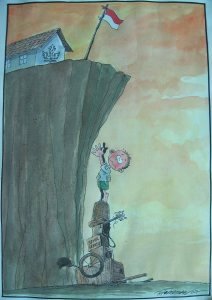

Meraih Cita

Minggu, 11 Maret 2012

Menilik Masalah Pekerja Sosial

Resensi, Seputar Indonesia, Minggu, 11 March 2012

Permasalahan sosial sekarang ini makin luas dan kompleks.Meski demikian, masalah tersebut tidak mudah ditelusuri faktor penyebab dan dampaknya dalam konteks ruang dan waktu.

Termasuk di dalamnya antara lain masalah ketertiban, kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup bersama. Permasalahan tersebut, seperti ketergantungannarkoba, korbanperdagangan manusia,tindakan kekerasan dalam keluarga,prostitusi,pengemisan, peningkatan tindak kejahatan, dan jumlah narapidana, semuanya memerlukantanggapan program dan lembaga pelayanan rehabilitasi sosial, re-sosialisasi, dan terintegrasi.

Kondisi demikian tentu saja memerlukan tenaga pekerjaan sosial profesional. Ironisnya, sistem pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia kurang memadai. Proses pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia ibarat pelatihan pengemudi yang hanya diberi pengetahuan tentang bagaimana mengemudikan mobil, peraturan lalu lintas, dan adab mengemudi di jalan raya.

Namun, tidak pernah diberi peluang untuk memegang kemudi dan praktik mengemudikan mobil di jalan raya sehingga jelas tidak akan mampu menjadi pengemudi, apalagi pengemudi profesional. Para pengajar jurusan sekolah tinggi kesejahteraan sosial/ pekerjaan sosial seperti para pengajar disiplin lainnya berlomba mengejar kompetensi guru besar. Mereka berlomba menempuh pendidikan S-3 dalam bidang lain, bukan guru besar pekerjaan sosial.

Dengan begitu, tidak ada guru besar pekerjaan sosial––kalaupun ada adalah guru besar resmi, tidak memiliki keandalan profesional pekerjaan sosial. Agar para pekerja sosial mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif sebagai pekerja sosial profesional, sistem pendidikan pekerjaan sosial perlu direorganisasi secara mendasar. Reorganisasi bisa mencakup kurikulum, proses pendidikan, tenaga pengajar, pembimbing praktik lapangan, perpustakaan, buku teks, ataupun laboratorium lapangan pekerjaan sosial tempat para mahasiswa melakukan praktik lapangan.

Merumuskan pendidikan spesialisasi pekerjaan sosial berdasarkan metode sama dengan mendidik pemburu untuk menguasai penggunaan satu senjata (senapan) secara piawai dan bisa digunakan untuk memburu berbagai binatang hutan. Sedangkan mendesain spesialisasi pekerjaan sosial berdasarkan sasaran sama dengan mengajarkan pemburu untuk menguasai segala macam senjata (senapan, tombak, panah, dan sebaginya),namun hanya bisa digunakan untuk memburu harimau atau kijang.

Kelebihan yang segera tampak dari pendekatan yang pertama adalah para pemburu akan sangat ahli menggunakan satu senjata secara spesifik.Mereka juga tidak perlu khawatir jika suatu saat harimau atau kijang punahdihutanitu.Merekamasih dapat meng-gunakan senjata yang dikuasainya untuk memburu binatang lain. Kelemahan pada pendekatan kedua adalah selain para pemburu cenderung kurang menguasai senjata secara mahir (karena diajarkan terlalu banyak senjata).

Para pemburu akan menganggur manakala suatu saat harimau atau kijang punah di hutan itu. Mereka juga pasti resah manakala dipindahkan ke hutan lainnya yang binatangnya tidak sesuai dengan target buruannya. Menerapkan pendekatan generalis pada pendidikan pekerjaan sosial tingkat sarjana sangat pas sesuai dengan perspektif ekosistem.

Namun,menerapkan pendekatan generalis pada pendidikan pekerjaan sosial tingkat pascasarjana dan spesialis hanya akan membuat pekerjaan sosial menjadi tidak spesial (halaman 82-83). Kekeliruan paradigmatis ini setidaknya terjadi dan dapat dilihat dengan masih ada pendidikan pekerjaan sosial yang ada di Indonesia, dengan mengembangkan kurikulumkurikulum yang masih berorientasi pada praktik pekerjaan sosial di aras mikro.

Benni Setiawan

Alumnus Program Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta

Jumat, 09 Maret 2012

Mengungkap “Perang Nikotin”

Judul : Hitam-Putih Tembakau

Editor : Andi Rahman Alamsyah

Penerbit : FISIP UI Press dan LTN PBNU, Depok

Cetakan : 2011

Tebal : xxii + 202 Halaman

Tembakau tanaman penuh kontroversi. Di satu sisi ia telah menghidupi jutaan petani, pekerja di pabrik rokok, dan pedagang rokok. Di sisi yang lain, pemerintah membuat regulasi untuk melarang perokok di pelbagai tempat umum, seperti di DKI Jakarta. Demikian juga dengan adanya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peringatan merokok merugikan kesehatan. Tidak hanya itu saja, otoritas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun memfatwakan larangan merokok.

Dua hal yang bertolak belakang ini dikupas secara apik dalam buku Hitam-Putih Tembakau ini. Buku ini berasal dari penelitian lapangan yang dilakukan sepanjang Februari 2011. Penelitian tersebut dilakukan di lima wilayah yang dikenal sebagai daerah pertanian, utamanya tembakau, di Jawa, yaitu Sumedang (Jawa Barat), Demak dan Temanggung (Jawa Tengah), serta Malang dan Pamekasan (Jawa Timur).

Penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bekerjasama dengan Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN)Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini bercerita panjang lebar tentang bagaimana sistem pertanian tembakau mulai dari model pertanian, pola hubungan petani dengan tengkulak, petani dengan perusahaan rokok dan lain-lain.

Tidak hanya pola hubungan petani tembakau saja, namun dalam buku ini juga disuguhkan pelbagai hal dan kompleksitas yang tekait dengan aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya, baik pertanian tembakau maupun nontembakau. Kompleksitas pembahasan ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan atau program yang berkaitan dengan pertanian.

Marginalisasi

Buku ini secara tajam dan khusus menukik perhatian kita ke kalangan petani yang paling rentang menjadi korban liberalisasi ekonomi, petani tembakau. Berbeda dengan di era Orde Baru, petani tembakau sama sekali tidak terlindung di era neoliberal. Pelbagai halangan mereka alami. Tidak ada kemudahan akses ekonomi yang mereka peroleh. Bahkan, mereka mengalami proses marginalisasi yang lebih mendalam dibandingkan dengan petani komoditas lainnya.

Kegalauan petani beras, misalnya, lebih mudah menjadi isu publik ketika media massa menayangkan kekeringan yang mereka alami. Simpati atas penderitaan mereka pun mengalir, termasuk dari Kementerian Pertanian. Bahkan pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, berjanji untuk memerikan ganti rugi.

Mengapa para petani tembakau ini mengalami diskriminasi, meski mereka juga warga negara Indonesia, seperti halnya petani beras? Dilihat dari kontribusi mereka yang dipaparkan dalam buku ini, keberadaan mereka sendiri merupakan sumbangan ekonomi yang sangat berharga bagi Indonesia.

Secara nasional, pendapatan pemerintah dari cukai rokok pada tahun 2010 sebesar Rp. 62,14 triliun atau melampaui target yang ditetapkan APBN-Perubahan sebesar Rp. 59,26 triliun. Besarnya jumlah sumbangan terhadap negara ini menempatkan rokok sebagai penyuplai terbesar kedua setelah minyak dan gas (migas).

Lima daerah yang diteliti memiliki wajah pertanian tembakau yang beragam. Akan tetapi, kelimanya memiliki satu keseragaman, pertanian tembakau membawa manfaat yang tak tergantikan bagi daerah-daerah tersebut. Di Sumedang, Demak, dan Malang, luas lahan pertanian tembakau memang berada di bawah komuditas utamanya, namun permintaan pasar yang tinggi menjadi salah satu sendi masyarakatnya. Di dua daerah lainnya, Temanggung dan Pamekasan, lebih lagi, tembakau merupakan komoditas unggulan yang kontribusinya amat besar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

Pertanian tembakau di Temanggung misalnya, walaupun luas lahannya lebih kecil dibandingkan dengan jagung dan padi, namun perputaran uang pada masa panen tembakau mencapai Rp. 900 miliar.

Sama seperti di Temanggung, besarnya jumlah uang yang dihasilkan dari pertanian tembakau juga tinggi di Malang dan Pamekasan. Di Malang, dana bagi hasil cukai hasil tembakau dinas (DBHCHT) mencapai Rp. 28 miliar. Sedangkan di Pamekasan mencapai Rp. 23 miliar dan menduduki terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Kediri dan Malang.

Padahal di Pamekasan tidak terdapat pabrik rokok besar seperti di dua kota tersebut. Perputaran uang dari pertanian tembakau di Pamekasan mencapai Rp. 497,5 miliar. Bandingkan dengan pertanian garam, sektor pertanian dominan lainnya di wilayah ini, yang kontribusinya hanya mencapai Rp. 24,4 miliar (hal 180).

Perang Nikotin

Walaupun tidak secara terang, buku ini sepertinya ingin menguatkan gagasan Wanda Hamilton. Wanda Hamilton dalam Nicotine War (2010) mengemukakan bahwa terlalu naïf untuk melihat konvensi pengendalian tembakau semata berangkat dari dalih-dalih kesehatan. Aktivis yang memandang globalisasi dengan skeptis ini mengajak pembacanya menengok sisi lain kontroversi tembakau; ia tidak lain adalah pertarungan perusahaan-perusahaan raksasa global. Pendukung utama gerakan antitembakau adalah tiga perusahaan farmasi global (Novartis, Glaxo Wellcome, dan Pharmacia & Upjohn) yang dipaparkan Hamilton juga menjadi penyokong dana program pengendalian tembakau melalui Prakarsa Bebas Tembakau (Free Tobacco Initative/FTI) dan melahirkan WHO FCTC (Framework Convention on Tobacco Control).

Perusahaan-perusahaan tersebut adalah produsen utama Nicotine Replacement Treatment (NRT), produk terapi pengganti nikotin yang diakui efektif memacu individu menghentikan kebiasaan merokok. Dengan kata lain, kampanye kemanusiaan antitembakau merupakan selubung pamasaran produk industri farmasi. Situasi ini digambarkan oleh Hamilton sebagai “perang nikotin”, perang antara pedagang obat dengan pedagang rokok. Sebuah buku yang layak didiskusikan lebih lanjut (hd04032012).

*)Benni Setiawan, Alumnus Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Langganan:

Postingan (Atom)